| 나는 삼류 선비다. 장관은 기와조각에 있고 장관은 똥 덩어리에 있다고 말하겠다. 저 깨진 기와조각은 천하가 버리는 물건이다. 그러나 민간에서 어깨 높이 이상으로 담을 쌓을 때 깨진 기와조각을 두 장씩 마주 놓아 물결무늬를 만들거나 넷을 모아 동그라미 무늬를 만들거나 네 조각을 등지게 하여 옛 엽전 모양을 만들 수 있다. 그러면 구멍이 영롱하게 뚫려 안팎이 마주 비치게 된다. 깨진 기와조각을 버리지 않자 천하의 무늬가 여기에 있게 된 것이다.……

똥은 아주 더러운 물건이지만 밭의 거름으로 쓰일 때는 금인 양 아끼게 된다. 길에는 버린 덩어리가 없고 말똥을 줍는 자는 삼태기를 둘러메고 말 꼬리를 따라다니기도 한다. 똥을 모아서는 네모반듯하게 쌓거나 혹은 여덟 모로 혹은 여섯 모로 혹은 누각 모양으로 쌓아 올린다. 똥 덩어리만 관찰해도 천하의 제도가 여기에 갖추어진 것이다. 그러므로 나는 말한다. 기와조각과 똥 덩어리가 모두 장관이다. 굳이 성곽과 연못, 궁실과 누대, 점포와 사찰, 목축과 광활한 벌판, 기묘하고 환상적인 안개 숲만이 장관은 아닐 것이다. 余下士也, 曰壯觀在瓦礫, 曰壯觀在糞壤. 夫斷瓦, 天下之棄物也. 然而民舍繚垣肩以上, 更以斷瓦兩兩相配, 爲波濤之紋, 四合而成連環之形, 四背而成古魯錢, 嵌空玲瓏, 外內交映. 不棄斷瓦, 而天下之文章斯在矣.……糞溷至穢之物也, 爲其糞田也, 則惜之如金. 道無遺灰, 拾馬矢者, 奉畚而尾隨. 積庤方正, 或八角, 或六楞, 或爲樓臺之形. 觀乎糞壤, 而天下之制度斯立矣. 故曰, 瓦礫糞壤, 都是壯觀. 不必城池, 宮室, 樓臺, 市鋪, 寺觀, 牧畜, 原野之曠漠, 烟樹之奇幻, 然後爲壯觀也. -박지원(朴趾源, 1737~1805), 『열하일기(熱河日記)』, 「일신수필((馹迅隨筆)」 7월 15일 신묘일(辛卯日) |

| |

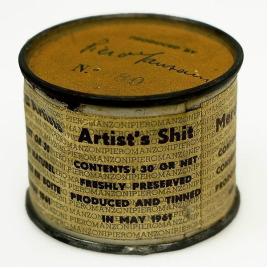

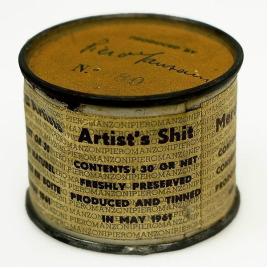

| 이탈리아의 화가인 피에르 만초니(Piero Manzoni, 1933~1963)는 스물아홉 살 때 자신의 똥을 90개의 작은 깡통에 담아 일련번호를 매긴 후 다음과 같이 적었다. “예술가의 똥. 정량 30g. 원상태로 보존됨. 1961년 5월 생산되어 깡통에 넣어짐.” 그는 금의 무게와 똑같은 값에 똥 통조림을 팔았다. 배설물에 불과했던 똥은 예술가의 ‘작품’이 되었고, 그 통조림 중 하나는 근래 1억 7천만 원에 팔렸다고 한다.

▶ 피에르 만초니의 ‘예술가의 똥’ 장자도 이미 똥을 말했다. 동곽자(東郭子)가 장자에게 묻는다. “도(道)란 어디에 있습니까?” 장자는 답한다. “없는 곳이 없소.” 동곽자가 다시 묻는다. “분명히 가르쳐 주십시오.” “땅강아지나 개미에게 있소.” “어째서 그렇게 낮습니까?” “돌피나 피에 있소.” “어째서 점점 더 낮아집니까?” “기와나 벽돌에도 있소.” “어째서 더 심하게 내려갑니까?” “똥이나 오줌에도 있소.” 진리는 하나로 절대화할 수 없으며 가장 하찮은 사물에도 존재한다. 피에르 만초니의 관점으로 말하자면 똥이나 금이나 그 값어치는 동일하다. 그리고 지금 연암도 똥에 주목한다. 깨진 기와조각과 똥거름이 굉장한 볼거리라고. 자신을 삼류로 내리깎으면서까지 말하고 싶었던 작가의 진실은 무엇일까? 이보다 앞서 연암은 「일신수필서(馹迅隨筆序)」 첫머리에서, 한갓 입과 귀에만 의지해 자신이 보고 들은 것만 옳다고 우기는 편협한 인간들을 답답해하며 다음과 같이 탄식한다. “이제 나는 누구와 함께 하늘과 땅 사이의 크나큰 볼거리[大觀]를 말하랴?” 큰 볼거리의 실체는 똥이었다. 장자의 관점으로 말하자면 참된 도(道)는 똥에 있다. 똥은 사람이나 동물이 먹은 음식물을 소화하여 항문으로 내보내는 찌꺼기이다. 한자로 분(糞)이다. 쌀 미(米)와 다를 이(異)로 이루어졌으니 쌀의 다른 모습이란 뜻을 갖는다. 밥이 곧 똥이고 똥이 곧 밥인 것이다. ‘재를 버리는 자는 곤장 삼십 대[棄灰者 杖三十]이고, 똥을 버리는 자는 곤장 50대[棄糞者 杖五十]’라고 하여 옛사람들은 똥을 소중한 자원으로 생각하기도 했다. 그러나 미학적으로 보자면 똥은 가장 쓸모없는 존재를 상징한다. 똥은 가장 더럽고 냄새나는 사물이다. 누구도 똥을 가까이하려 하지 않는다. 코를 막고 피한다. 권정생의 『강아지 똥』에서, 강아지 똥에게 쏟아낸 “너는 우리에게 아무 필요도 없어. 모두 찌꺼기뿐인 걸.”이라는 모진 힐난들은 보통 사람들의 정직한 생각이기도 하다. 똥은 지극히 작고 지극히 쓸모없다. 거들떠보지 않아서 소외되고, 중심에 서지 못하기에 항상 주변에 머문다. 인간은 작고 쓸모없는 존재엔 눈길을 주지 않는다. 무시하고 소외시키고 비웃는다. 더럽다며 구석으로 몰아낸다. 그러나 연암은 쓸모없는 것이 진짜로 쓸모 있다고 생각한 사람이다. ‘장관론(壯觀論)’은 단순히 실용성을 주장하는 글이 아니다. 우리의 눈이 무엇을 보아야 하며, 어떻게 보아야 하는지를 말하려는 것이다. 지극히 조그맣고 하찮은 것을 자세히 살펴보라, 똥 푸는 이에게서 삶의 진실을 찾고 거지에게서 참다운 인간의 면모를 발견하라, 말똥을 여의주와 같게 보는 눈을 가지라는 것이다. 노자의 『도덕경(道德經)』 52장에서는 말한다. “작음을 보는 것이 밝음이다.[見小曰明]” 작은 것은 단순히 물리적인 크기만을 뜻하지 않는다. 사소하다고 생각해서 눈에 띄지 않는 것, 하찮다고 생각해서 보지 않는 것이다. 그러나 작은 것을 잘 관찰하면 지극한 이치가 여기에 있고 아주 묘하고 무궁무진한 조화가 들어 있다. 에른스트 슈마허(E. F .Schumacher)의 말을 빌리자면 “작은 것은 자유롭고 창조적이고 효과적이며 편하고 즐겁고 영원하다.”라고 하였으니, 지혜의 눈을 지닌 밝은 자는 작은 것을 본다. 『열하일기』의 진면목을 느끼고 싶다면 작은 것을 본 작가의 눈을 따라가야 한다. 연암은 거대한 중국에 가서 지극히 작은 것을 보았다. 남들이 보지 못한 것을 보았고, 남들이 보지 않으려 한 것을 보았다. 단순히 보는 데 그친 것이 아니라 그것을 인식과 미학의 차원으로 끌어들이고 다시 현실을 교정하고 개선하는 방향으로 나아갔다. 깨진 기와조각과 똥 덩어리를 음미할 줄 모르는 자는 한 글자도 이해 못한 것이라 해도 상관없으리라. 바야흐로 큰 것만을 좇는 세상이다. 큰 집을 동경하고 큰 차를 바라며 큰 마트를 간다. 큰 권력을 좇고 큰 명예를 구하고 큰 이익을 따라간다. 욕망이 커질수록 ‘작은 것’은 놓일 자리가 없다. 우리 시대의 똥은 어디에 있는가? 간이역 앞 시골 읍내, 염천교 옆의 구두 거리, 막노동을 하는 아버지의 낡은 옷, 새벽 어스름에 밭이랑을 매는 어머니의 부르튼 손, 시골의 낡고 작은 교회 예배당, 가난한 청년의 어눌한 고백, 그리고 느릿느릿 달팽이의 움직임! * 이 글은 한국고전번역원의 생각과 다를 수 있습니다. |

글쓴이박수밀

한양대학교 인문과학대학 미래인문학교육인증센터 연구교수 주요 저서 - 『박지원의 글 짓는 법 』, 돌베개, 2013

- 『알기 쉬운 한자 인문학』, 다락원, 2014

- 『옛 공부벌레들의 좌우명』, 샘터, 2015

- 『고전필사』, 토트, 2015 외 다수의 저역서와 논문이 있다.

|

|

|

|